彦坂尚嘉 個展「3層の美術…イベント・絵画の死・生成AIの絵画」

時間:2025-03-01—2025-03-08

場所:東京スペース

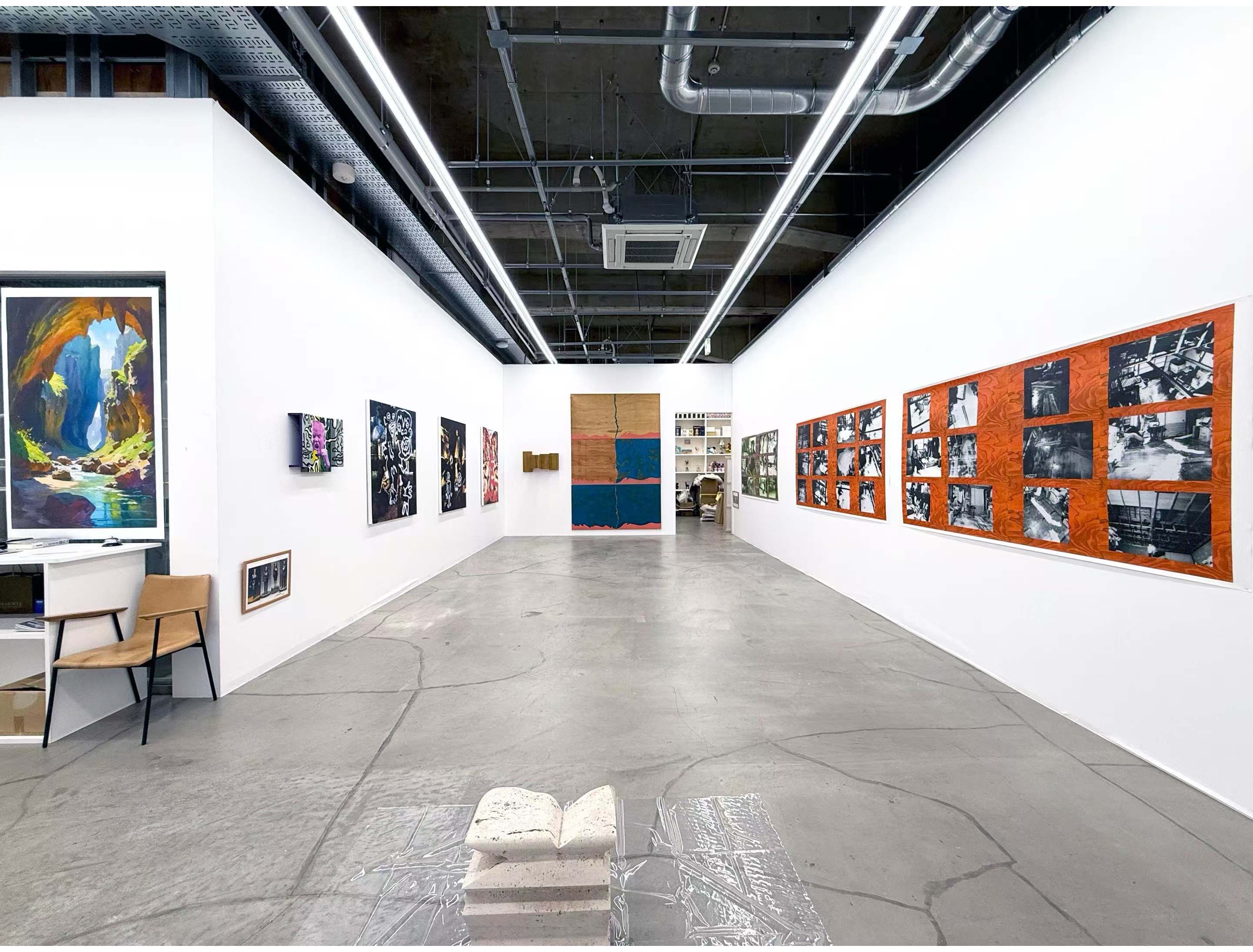

Contemporary Tokyoでは、3月1日から8日にかけて、彦坂なおよし 個展 「3層の美術…イベント・絵画の死・生成AIの絵画」を開催いたします。本展は、1970年〜1975年に全裸で自室の畳の床や縁側にラテックスを撒き、その行為を写真に記録した初期のパフォーマンス作品「フロア・イベント」から、ウッドペインティングのシリーズ、そして2022年以降には生成AIを駆使した最新作まで、彦坂の半世紀にわたる創作の変遷を体系的にたどる初の機会となります。ぜひお越しください。

文章:

理論と実践の両面から芸術の可能性を拡張し続ける異才のアーティストである彦坂なおよし。 芸術の価値、市場のメカニズム、文明の構造といった広範なテーマを深く探求し、独自に開発し た「言語判定法」を用いた芸術分析や執筆活動を行った。また、絵画をポスト絵画として再構築 するという挑戦的な試みを展開し、「プラクティス(実践)」の概念という伝統的な絵画様式に 安住することなく、「ポスト絵画」の視点からメディウムの本質を問い直された。

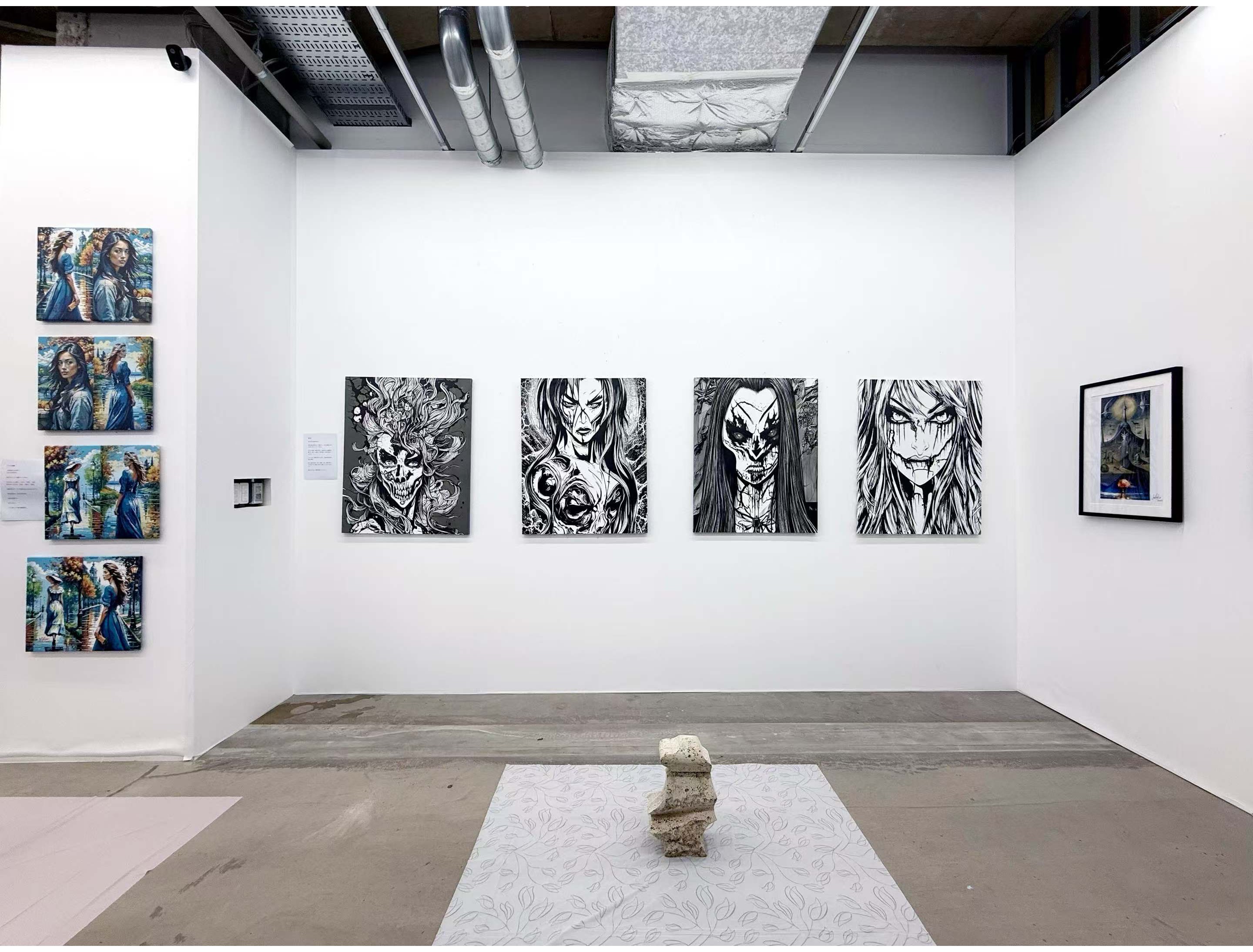

本展では、彦坂の半世紀にわたる創作の変遷を体系的にたどる初の機会となる。1970年から 75年にかけて行われた初期のパフォーマンス作品「フロア・イベント」では、全裸で自室の畳の 床と縁側にラテックスを撒き、その一連の行為を写真に記録することで、絵画の伝統的概念を解 体した。その後、1977年から制作を開始した「プラクティス・バイ・ウッド・ペインティング (PWP)」シリーズでは、キャンバスを排し、形状の異なる木片を組み合わせた支持体にアクリ ル絵具の皮膜を施すことで、新たな「ポスト絵画」の構造に挑戦した。そして、2022年以後は生 成AIを駆使した最新作へと展開している。

彦坂は、早くからコンピュータ技術にも着目し、1989年の「ユーロパリア・ジャパン」で は初期のAdobe Ilustratorを用いた作品を発表。1994年には「ファーレ立川アート」のため にコンピュータを活用した鉄彫刻を制作し、現在もJR立川駅北ロエリアで見ることができる。加 えて、インターネットによる情報発信にも積極的で、FacebookやYouTubeなどを精力的に活用 し続けている。

「そもそも私がコンピュータやインターネットなどに興味を持ったのは、小学一年生から高校 三年まで日展系の先生から油絵を教わっていて、日本の官僚的な美術に飽きていたからです。です から私はコンピュータや生成AIが良いと思っているのではなくて、保守的で官僚的な人間の臆病 さの外に出たかったのです。だからと言って、私は伝統的な日本美術が好きでありまして、その意 味で右翼とも思われるような美意識を持っています。つまり普通の人から見ると錯綜しているア 一ティストなのです」*

現代芸術の文脈において、技術、市場、創作の動機、そして社会との関係が複雑に絡み合い、 芸術の価値を定義することがますます困難になっている。彦坂は、AIアートと伝統技法の対立、 芸術家の心理状態、市場の仕組み、文明の構造、情報伝達の信頼性など、さまざまな視点から芸 術の本質を探求している。彼は「ある作品は単なる自己陶酔の産物にすぎず、別の作品は芸術の本 質を真摯に問い直す試みとして成立している」と指摘し、「芸術は自己承認の道具であってはな らず、より普遍的な表現を目指すべきだと彼は考えている」と考えている。

さらに彦坂は、展覧会を鑑賞するためには大きな努力と教育が必要だと強調し、芸術表現とは リテラシーの問題である。かつては、「一流」「二流」「三流」といった明確なヒエラルキーが 存在したが、現代ではその基準が曖昧になり、市場の動きも変化している。 彦坂は、ネットメディアの信頼性に懷疑的な立場を取り、歴史を通じて情報の操作や芸術の評 価体系の形成に対する警戒心を持っている。また、伝統技術の存続に関しても、単なる继承では なく、技術とコンセプトのバランスを重視し、時代に応じ進化が必要だと考えている。

「近代とは“水平運動”であったが、近代は完全に終わった」と語る彦坂は、この言葉が示唆する のは、従来の芸術の価値体系がもはや機能せず、新たな芸術の在り方を求めらてているという実 現だ。これからの芸術市場は、既存の枠組みにとらわれず、より自由で多様な価値観のもとで展 開していくだろう。